Une séquence de travail pour des élèves à partir de 10 ans.

Comme Hipparque il y a plus de deux mille ans …

CLASSER LES ÉTOILES LES PLUS BRILLANTES D’UNE CONSTELLATION.

Pendant une soirée d’observation, il est très utile d’occuper les élèves qui attendent d’observer au télescope. Une observation facile et instructive, consiste à classer des étoiles brillantes d’une constellation dans l’ordre croissant de leur éclat en utilisant l’oeil nu, comme le faisait Hipparque il y a plus de deux mille ans. De cette façon, il est possible d’apporter, chez les jeunes, le goût à l’observation active en astronomie, de comparer des étoiles de couleur différente vue à travers la sensibilité de l’oeil humain et de faire remarquer les effets de l’absorption atmosphérique en fonction de la couleur de l’étoile.

I) Objectifs

– Inciter à l’observation active

– prendre conscience de la sensibilité variable de chaque oeil humain

– prendre conscience du phénomène d’absorption atmosphérique

II) Historique

Les principales constellations du ciel boréal sont connues depuis plus de cinq mille ans. Cependant, le premier catalogue céleste est l’oeuvre de Eudoxe (408 – 359 Av. J.C.). Il comprenait une liste de 43 constellations et 47 étoiles brillantes. Hipparque (128 Av. J.C.), dresse un catalogue de 850 étoiles qui sera repris, étoffé et mis à jour par Claude Ptolémée (150 Ap. J.C.). C’est ce dernier qui fera autorité pendant tout le Moyen-Âge. Dans ces catalogues anciens, l’éclat des étoiles était très grossièrement représenté par un nombre allant de 1, pour les plus brillantes, à 6 pour les plus faibles visibles à l’oeil nu.

Depuis, les catalogues se sont sans cesse améliorés en qualité et quantité, avec l’apparition de différents outils et techniques.

III) Méthode

Au cours d’une observation collective nocturne, il est très utile d’occuper les élèves qui attendent leur tour de passage au télescope. Un exemple d’activité est celle qui occupa Hipparque et Claude Ptolémée dans l’Antiquité: le classement des étoiles d’une constellation par ordre d’éclat.

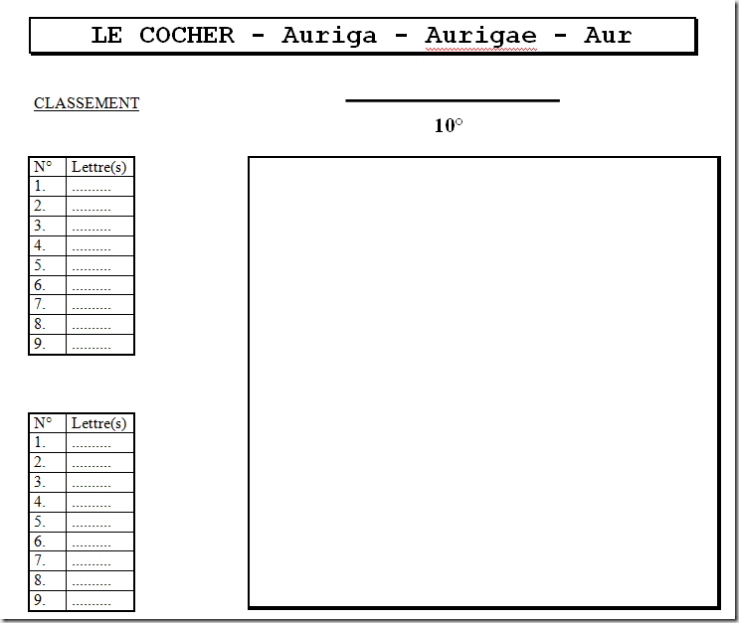

Un simple dessin d’une constellation se limitant aux étoiles les plus brillantes est présenté à l’observateur (voir fig. 1). Les étoiles à classer sont désignées par des lettres. L’échelle du dessin peut être comparée avec des mesures naturelles (un poing fermé, bras tendu, représente 10° dans le ciel).

Dans un premier temps, il est demandé de localiser la constellation dans le ciel avec l’aide de l’animateur ou seul. Identifier ensuite chacune des étoiles répertoriées. Les classer dans l’ordre décroissant d’éclat. Si certaines d’entre elles vous semblent de même éclat, indiquez cette égalité (B=D) dans le tableau préparé. Essayez d’achever ce classement en 15 minutes maximum. Indiquer l’heure (locale) une fois votre classement achevé. Compléter la feuille d’observation en y indiquant votre nom. Un second tableau est à votre disposition pour recopier de façon claire votre classement, si nécessaire.

En cas de mauvais temps, il est tout à fait possible de proposer le même exercice à l’intérieur d’une classe en projetant une diapositive de la constellation.

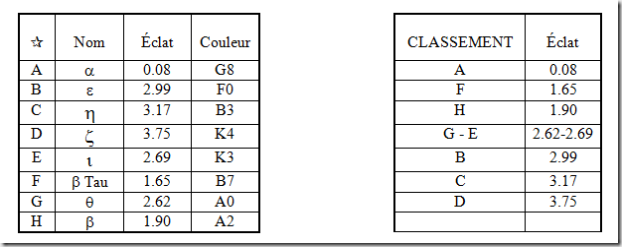

IV) Correction et discussions

Après l’observation, le classement correct est affiché (voir fig. 2). Les étoiles proposées sur la même ligne peuvent être considérées comme étant de même éclat pour l’oeil humain. Le nom, la magnitude V et le type spectral de chaque étoile sont présentés. La magnitude photoélectrique V diffère légèrement de la magnitude naturelle v de l’oeil humain mais peut être relativement comparée. Le type spectral peut être relié à une impression visuelle de couleur. La couleur d’une étoile (signe de sa température superficielle) peut être vue bleue pale, pour les plus chaudes, à orange ou rouge pour les plus froides. Un moyen simple de relier les types spectraux et les couleurs visuelles est proposé ci-dessous:

O-B-A: bleu; A-F: blanc; F-G: jaune; G-K: orange; M-R-N-S: rouge

Les étoiles quasiment de même éclat peuvent être classifiées différemment par les observateurs en fonction de leur sensibilité rétinienne. Si les étoiles d’une constellation ont été observées à une faible hauteur au-dessus de l’horizon (moins de 20°), les effets de l’absorption atmosphérique peuvent être mis en évidence. Par exemple, une étoile bleue quasiment de même magnitude V qu’une jaune ou une rouge, sera estimée plus faible à faible hauteur au-dessus de l’horizon (Voir par exemple les étoiles E et G du Cocher).

V) L’échelle des magnitudes.

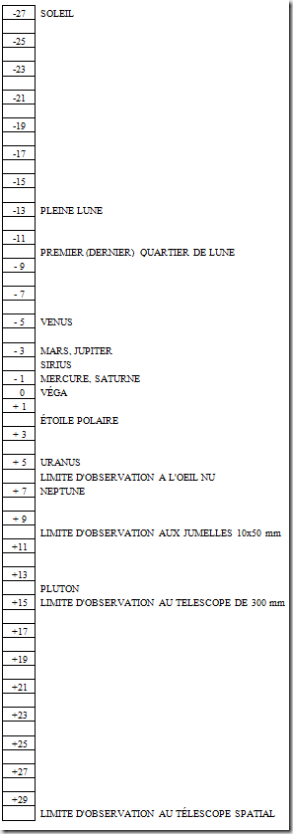

L’astronome grec Hipparque classa les étoiles en six « grandeurs ». Au milieu du XIXè siècle, on établit une échelle précise de magnitude représentant l’éclat des étoiles. On conserva cependant les graduations des astronomes antiques et on attribua un rapport d’éclat de 100 entre une étoile de première et une étoile de sixième magnitude: ainsi, à une différence de une magnitude correspond un rapport d’éclat de 2.512 et à un intervalle de n magnitudes un rapport de (2.512)n . A une augmentation de magnitude correspond donc une diminution de l’éclat. On a étendu cette échelle des objets les plus faibles détectés, aux objets les plus brillants (voir fig. 3). Ainsi, les étoiles les plus faibles enregistrées par le télescope spatial Hubble atteignent-elles la magnitude 30. Pour les objets plus brillants, il a été nécessaire d’étendre la graduation vers la magnitude 0 et au-delà vers les nombres négatifs: l’étoile la plus brillante du ciel nocturne est Sirius (a Canis Major) qui atteint la magnitude –1.4, notre étoile, le Soleil, détient le record avec –26.7!

1) Repère la constellation en t’aidant, éventuellement, d’une carte générale. Demande de l’aide si nécessaire.

2) Retrouve chacune des étoiles indiquées par des lettres.

3) Classe les étoiles de la constellation par ordre décroissant d’éclat (la plus brillante en premier lieu …). Si tu estimes que deux ou plusieurs étoiles ont la même brillance, tu peux noter une égalité (B=D) sur une même ligne. Indique l’heure lorsque tu commences ce classement.

4) Indique l’heure lorsque ce classement est terminé.

5) Recopie le classement. Ecris ton nom, ton prénom au verso.