Un listing en 11 points trouvé sur Astrosurf écrit par jlucolas. Cela peut être utile.

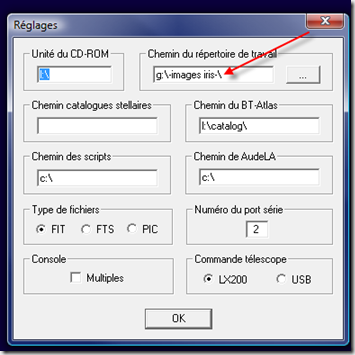

Avant de commencer le traitement d’images il faut bien sûr trier ses images pour repérer les images de l’objet, les darks, offsets et flats, que l’on peut placer où l’on veut pour les stocker. Pour travailler avec IRIS il faut définir un répertoire de travail dans lequel le logiciel placera automatiquement tous les fichiers qu’il va créer. Créer un répertoire nommé par exemple IrisTravail sur un disque ou une partition possédant beaucoup d’espace libre (et bien défragmenté pour accélérer les accès). Les images de l’objet peuvent être triées avant d’ouvrir Iris pour éliminer les mauvaises en utilisant un logiciel de lecture des images BMP (qui est le format brut des images webcam).

.

1) Réglages Iris : définir le répertoire de travail (dans Fichier, Réglages…) et choisir le format d’images PIC (le seul qui gère les images en 48 bits).

.

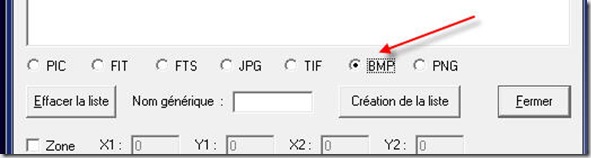

2) Convertir les images bmp en pic : Fichier -> Sélectionner des fichiers…

une boite s’ouvre : cocher le format des images à convertir, BMP pour les images webcam. puis ouvrir l’explorateur Windows, le réduire pour voir en même temps l’explorateur et la fenêtre IRIS.

Sélectionner les fichiers d’images brutes de l’objet photographié (Ex : M42_1.BMP, M42_2.BMP etc…) à convertir et les glisser-déposer dans la fenetre Iris, où ils s’affichent s’ils sont bien au format coché.

dans le champ "Nom générique" écrire un nom générique pour ces images, par ex M42_ et cliquer sur "Création de la liste".

Iris crée les fichiers M42_1.pic, M42_2.pic, etc… numérotés dans l’ordre, meme si les fichiers de départ ont des noms génériques avec des trous dans la numérotation.

.

3) Recommencer avec les darks, prendre un nom générique qui permet de s’en souvenir, par exemple : d_

idem avec les offsets : o_

et idem avec les flats : f_

.

4) Réaliser un offset-maître : menu Prétraitement, Faire un offset, indiquer le nom générique (o_), et le nombre d’images d’offset qu’on a converties (Buil recommande de faire 11 images d’offset).

Quand le maître est fait il s’affiche à l’écran, mais il ne faut pas oublier de le sauvegarder, car Iris ne le fait pas automatiquement ! Donc dans Fichier, Sauver, prendre un nom explicite, comme offset (format pic). Le fichier offset.pic est créé dans le répertoire de travail choisi au début. Ce fichier contient l’offset-maître.

.

5) Réaliser un dark-maître : menu Prétraitement, Faire un dark, indiquer le nom générique (d_) et le nb d’images de darks existantes (les darks doivent être faits avec le même temps de pose que les images brutes, à la même température, et au nombre de 10 ou plus, mais 10 suffisent). Cocher Médiane si tous les darks ont été faits avec le même temps de pose, sinon cocher Moyenne.

II faut aussi indiquer le nom de l’offset-maître (qui doit donc être fabriqué avant le dark-maitre dans IRIS (contrairement à Prism par ex). Quand le dark-maitre est fait, le sauver sous le nom dark.

.

6) Réaliser un flat-maître : Prétraitement, Faire un flat-field, indiquer le nom générique (f_) et le nb d’images de flats qu’on a converties, le nom de l’offset-maitre (par défaut s’affiche offset), et la valeur de normalisation : Buil recommande de prendre une valeur d’environ les 2/3 de la dynamique, qui est de 32 767, donc environ 20 000.

Sauver sous le nom flat.

.

7) Prétraitement des brutes : consiste à fabriquer des images prétraitées en soustrayant de l’image acquise le dark-maitre (- l’offset) et à diviser par le flat – l’offset.

menu Prétraitement, -> Prétraitement (1)… entrer le nom générique d’entrée (M42_) le générique de sortie (par ex : M42p_) le nb d’images brutes dont on dispose, ne cocher optimisation que si l’on a un fichier cosmétique de correction de certains défauts inesthétiques (cf Astromag n° 80 , juin 2006).

.

8) Registration : consiste à recaler les images.

Menu Traitement, Registration des images stellaires… Nom d’entrée (M42p_), Nom de sortie : par ex M42r_

indiquer le nb d’images.

méthode d’alignement : en général sur une étoile (il faut auparavant encadrer une étoile seule, pas trop brillante ; si on ne voit pas bien l’image affichée, utiliser les curseurs de contraste-luminosité), s’il y a de la rotation de champ cocher "alignement global".

.

9) Compositage : c’est l’addition de toutes les images obtenues à l’étape précédente, ce qui permet d’amplifier le signal.

Menu Traitement, Addition d’une séquence, entrer le nom générique (M42r_), le nb d’images. Ici méthode arithmétique est la plus simple et la plus couramment utilisée.

Sauver l’image obtenue, même si elle ne parait pas très belle, par ex M42fin.

.

10) L’étape suivante consiste à effectuer des traitements pour rendre l’image plus esthétique en lui appliquant des filtres.

menu Traitement, Filtre passe-haut ou passe-bas, etc… cf l’aide de IRIS en ligne. Ne pas appliquer d’ondelettes aux images de ciel profond.

menu Visualisation: essayer, Logarithme, DDP, Ajustements…

qd un résultat semble bon, ne pas oublier de le sauvegarder sous un nom explicite rappelant le traitement effectué.

.

11) On peut aussi faire des traitements avec PhotoShop : en général l’accentuation des niveaux automatique donne un bon résultat, ou essayer Accentuation -> Luminosité/Contraste -> Niveaux et regler le curseur de gauche pour qu’il arrive juste au bord de la zone noire, et le curseur du milieu vers la fin de la zone noire à droite, ne pas toucher au curseur de droite.

S’il y a une couleur dominante, dans le même menu Accentuation -> Couleur -> couleur dominante, cliquer sur une zone qui devrait être blanche, faire des essais…